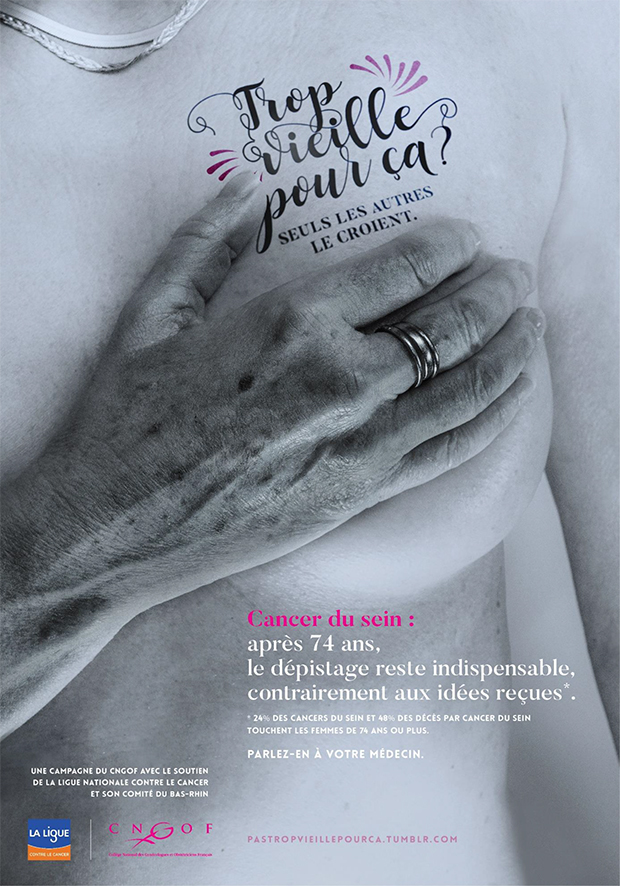

campagne d'information sur le dépistage du cancer du sein des femmes de plus de 74 ans, menée à l'initiative du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), avec le soutien de la Ligue nationale contre le cancer.

Trop vieille pour ça ? Seuls les autres le croient

Par Rédaction - Théragora

Théragora - www.theragora.fr - Thénagora le 1 avril 2019 /FLr N° 20 - Page 0 - crédits iconographique CNOGF

Elles ont 75, 78 ou 82 ans. L'a�?ge d'e�?tre grand-me�?res, une vie derrie�?re elles, mais il ne faudrait pas l'oublier, pour beaucoup d'entre elles encore des années devant. 15 ans peut-e�?tre, voire plus pour certaines ? Pour chacune d'elles, ce n'est pas rien. Et ce devrait e�?tre bien assez pour qu'on leur manifeste le me�?me égard qu'a�? leurs filles. Mais qui se soucie de surveiller la santé de leurs seins a�? cet a�?ge ? Passés 74 ans, les femmes n'entrent plus dans les cases du dépistage organisé et l'on constate qu'elles se retrouvent comme laissées pour compte d'une vigilance qui devrait pourtant persister. Trop vieilles pour qu'on les embe�?te avec ça ? Peu a�? risque, parce qu'un cancer a�? cet a�?ge ça n'évolue que lentement ? Non. Ce sont des idées reçues. Aussi fausses que tenaces, elles contribuent a�? ce grand silence et au manque d'information qui mettent les femmes a�?gées en danger : a�? la merci de tumeurs plus importantes, de traitements plus lourds et plus invalidants, de pronostics plus sombres.

Le cancer du sein de la femme a�?gée représente un enjeu de santé publique majeur, qui ne fera que s'accroi�?tre a�? mesure que l'espérance de vie augmente, dans de nombreux pays. La France n'y échappe pas. Chaque année, pre�?s d'un quart des nouveaux cancers du sein diagnostiqués concernent des femmes de plus de 75 ans. 48 % des déce�?s par cancer du sein surviennent aussi dans cette me�?me population. Qu'en sera-t-il, lorsqu'en 2030, la population comptera 20 % de femmes de plus de 70 ans, si l'on ne s'en préoccupe pas ?

Parce que les femmes méritent que l'on sauve leurs seins et leurs vies a�? tout a�?ge, le Colle�?ge national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF) a choisi de mener campagne, avec le soutien de la Ligue nationale contre le cancer et son comité du Bas-Rhin, pour sensibiliser les femmes et leurs médecins a�? cette nécessité de poursuivre examens cliniques et dépistage individuel réguliers : la vie ne s'arre�?te pas a�? 74 ans, la surveillance non plus.

Femmes a�?gées : quel dépistage en France ?

Chaque année, 58 000 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués. En dépit des progre�?s thérapeutiques, la maladie cause toujours 12 000 déce�?s. 45 % des femmes atteintes ont plus de 65 ans. « La fréquence s'accroit avec l'a�?ge », rappelle le Pr Marc Espié, oncologue et responsable du centre des maladies du sein de l'ho�?pital Saint-Louis a�? Paris. Témoins ces données épidémiologiques des Etats-Unis : de 75,8 cas de cancers pour 100 000 femmes avant 65 ans on passe a�? 402,7 pour 100 000 entre 65 et 69 ans, plus de 482 pour 100 000 femmes a�?gées de 80 a�? 84 ans. « Plus on va vivre vieux, plus le risque va augmenter », prévient le Pr Espié, rappelant le contexte français « ou�? l'espérance de vie a�? 80 ans pour une femme est déja�? la plus longue en Europe. »

Le dépistage organisé, pris en charge par l'assurance maladie, est aujourd'hui proposé a�? toutes les femmes a�?gées de 50 a�? 74 ans, qui reçoivent tous les deux ans l'invitation d'un centre de gestion a�? s'y soumettre. Ses modalités prévoient un examen clinique et une mammographie (2 incidences : face et oblique externe), soumise a�? la double lecture de deux radiologues, parfois complétée d'une échographie mammaire. Le taux de participation est variable d'une classe d'a�?ge a�? l'autre : si elle a diminué chez les femmes de 50-74 ans, comme le montre la base de données nationale du programme de dépistage organisé (Source : Santé Publique France) on observe sur la me�?me période une augmentation de la participation des femmes de 70 a�? 74 ans. « Cela montre que contrairement aux plus jeunes, elles adhe�?rent a�? la nécessité d'une surveillance de leurs seins » souligne le Pr Carole Mathelin, chef du service de sénologie au CHU de Strasbourg et responsable de la commission sénologie au CNGOF.

Cette adhésion visiblement plus importante au dépistage avec l'avancée en a�?ge n'est malheureusement pas entretenue, comme si subitement la santé des seins des femmes n'avait plus d'importance. Une fois sorties de la tranche d'a�?ge concernée par le dépistage organisé et soufflées les 75 bougies, terminés les courriers : les femmes ne sont pas invitées de façon soutenue a�? le poursuivre individuellement ou alors de façon tre�?s inégale. Une étude observationnelle publiée a�? l'été 2013 1, menée par l'institut Bergonié a�? Bordeaux, aupre�?s de 91 structures gestionnaires du dépistage organisé en France, révélait que 75 % d'entre elles ne prévoient me�?me pas de courrier systématique aux patientes, ne serait-ce que pour leur signaler qu'elles atteignent l'a�?ge de sortie du programme. 25 % (soit 22 structures) prennent la peine de les prévenir : six seulement par une lettre dédiée, proposant majoritairement pour la suite que le relais de prise en charge soit assuré par le gynécologue ou le médecin traitant, et sans recommandations claires.

Une absence d'information, qui contribue a�? ancrer cette idée fausse et trop répandue que la surveillance n'a plus aucune importance passés les 74 ans révolus. Les études incluant les femmes de plus de 74 ans dans le dépistage organisé du cancer du sein n'ont pas montré de bénéfices. Mais attention a�? ne pas confondre prévient le Dr Jean-Yves Seror, radiologue au Centre Duroc a�? Paris et membre de la commission sénologie du Colle�?ge : « ce n'est pas parce que le dépistage n'a pas fait ses preuves en tant que programme organisé de santé publique au-dela�? de 74 ans, qu'il faut en déduire son inutilité individuelle. » Ce n'est en effet pas parce que le programme s'arre�?te qu'il n'y a plus de risque : la majorité des femmes n'est pourtant me�?me pas informée que ce risque de développer un cancer du sein ne disparait pas, comme par magie, a�? la fin du dépistage organisé. Selon l'étude menée en 2013 aupre�?s des centres de gestion, seuls deux des courriers spécifiques adressés en fin de programme aux femmes a�?gées leur précisait clairement que le risque de cancer du sein persiste apre�?s 74 ans. Et il n'est pas moindre, comme on le constate malheureusement aujourd'hui : c'est pour cela que le Colle�?ge a choisi de se mobiliser.

Cancers du sein de la femme a�?gée : des particularités a�? surveiller de pre�?s

« Les données épidémiologiques et sociétales soulignent la méconnaissance du cancer de la femme a�?gée » déplore le Pr Carole Mathelin. Ces cancers du sein présentent en effet des caractéristiques clinico-pathologiques et évolutives différentes de celles de la femme jeune. « Le vieillissement s'accompagne de la survenue plus fréquente de tumeurs présentant des caractéristiques histologiques favorables (carcinomes de bas grades, récepteurs hormonaux positifs, absence d'expression ou d'amplification d'HER2) ». De la�? a�? en déduire qu'elles sont moins dangereuses, il y a un pas a�? ne surtout pas franchir. « Il faut absolument lutter contre cette idée qu'un cancer du sein chez une femme a�?gée est forcément de bon pronostic. L'idée reçue, selon laquelle en vieillissant les tumeurs poussent plus lentement et que ce n'est pas le cancer qui tuera n'est pas si vraie que cela non plus » marte�?le le Pr Marc Espié, oncologue et responsable du centre des maladies du sein de l'ho�?pital Saint-Louis a�? Paris.

L'épidémiologie montre en effet que la mortalité spécifique par cancer du sein augmente au contraire avec l'a�?ge. « Au total, les survies a�? 3 et 5 ans apre�?s traitement d'un cancer du sein chez la femme a�?gée sont nettement diminuées en comparaison avec des femmes plus jeunes » 2 souligne le Pr Mathelin. Selon les données du réseau des registres de cancers ( Francim 2013 ), de 85 % entre 55 et 64 ans, la survie diminue a�? 78 % apre�?s 75 ans. Cela n'a rien a�? voir avec le vieillissement.

« Jusqu'a�? 85 ans, la premie�?re cause de mortalité de la femme a�?gée atteinte d'un cancer du sein est le cancer du sein, pas ses autres pathologies (comorbidités) » insiste la sénologue. Si survie réduite il y a, avec un taux de récidive locale a�? 5 ans augmenté a�? partir de 80 ans, c'est que « les femmes a�?gées sont plus susceptibles de présenter un cancer a�? un stade plus avancé, lorsqu'elles ne se soumettent plus a�? un dépistage ».

« Les lésions tre�?s précoces, comme les carcinomes canalaires in situ ne sont diagnostiquées que chez 5% de la population a�?gée ». Au quotidien, radiologues et sénologues constatent régulie�?rement cet inquiétant état des lieux, mis en évidence par diverses études menées dans le monde ces dernie�?res années : les femmes a�?gées a�? qui l'on découvre un cancer du sein et qui n'ont pas continué a�? e�?tre suivies par un dépistage régulier ont moins de chances d'e�?tre atteintes de petites lésions tre�?s localisées 3. En examinant dans la cohorte WHI (vaste étude randomisée américaine destinée a�? évaluer les différentes stratégies de prévention de diverses maladies apre�?s la ménopause) -le cas de 1914 femmes de plus de 75 ans atteintes d'un cancer du sein, on s'aperçoit4 que celles qui n'avaient pas eu de mammographie récente (depuis plus de cinq ans) présentent des tumeurs moins bien différenciées, a�? des stades plus avancés que celles qui ont bénéficié d'un examen depuis moins de deux ans.

En France, l'étude menée a�? partir de la cohorte Senometry, aupre�?s de 7965 patientes traitées au CHU de Strasbourg entre 2001 et 2017, explorant les particularités cliniques et pathologiques de leurs cancers du sein, selon leur a�?ge, souligne également les déga�?ts du retard diagnostic : les femmes de plus de 75 ans consultent plus souvent avec des tumeurs de taille importante. Il n'est pas rare qu'elles atteignent « de 3 a�? 5 cm, alors que nos appareils de mammographie et d'échographie permettent des diagnostics de lésions de tre�?s petite taille » confirme le Dr Seror, dans son cabinet de radiologie parisien. Les cancers diagnostiqués chez les plus de 75 ans présentent aussi des atteintes ganglionnaires et plus souvent des métastases. En clair, une maladie plus grave, qui s'explique « par sa découverte souvent tardive, a�? un stade plus avancé, du fait de l'arre�?t fréquent de la pratique des mammographies et d'examens cliniques mammaires inconstamment réalisés par les médecins sur leurs patientes a�?gées » regrette le Pr Mathelin. Paradoxalement, en comparant leurs tumeurs a�? celles de femmes plus jeunes dans la cohorte Senometry, on rele�?ve chez les plus a�?gées une proportion plus importante de variétés histologiques moins agressives. Soit des tumeurs qui auraient a priori été dites de bon pronostic : a�? condition de les prendre a�? temps, ce qui suppose de ne pas laisser s'installer « ce hiatus trop important entre fin du dépistage organisé et diagnostic » résume le Dr Seror.

Le médecin traitant, trop peu présent ?

Seules 4,3 % des tumeurs du sein des femmes de plus de 75 ans sont suspectées gra�?ce a�? un examen clinique systématique mené par leur médecin traitant. C'est la proportion établie par le travail mené dans le cadre d'une the�?se de médecine soutenue a�? Pau en octobre 2013 5, qui s'est penchée sur les modalités diagnostiques du cancer du sein chez la femme a�?gée. Reprenant les cas de 329 patientes de plus de 75 ans prises en charge entre début 2008 et fin 2010 a�? l'institut de cancérologie Bergonié de Bordeaux, il apparai�?t que 58 % des tumeurs ont été découvertes par les patientes elles-me�?mes,

15 % par des auxiliaires de vie. 80 % des tumeurs détectées par hasard par les patientes ou leur entourage se révélaient d'une taille supérieure a�? 2 cm. Chez les 22 % dont le cancer a été révélé par une mammographie de dépistage, auxquelles les patientes se sont soumises individuellement, 6 lésions sur 10 n'étaient pas encore palpables.

Pour sauver ses seins, peu importe l'a�?ge civil

Apre�?s 75 ans, comme avant, un cancer du sein détecté par mammographie permet son diagnostic a�? un stade plus précoce que s'il est d'abord repéré par la patiente ou son entourage. Il nécessitera moins de traitement et sera moins pourvoyeur de mortalité : le dépistage offre donc le me�?me bénéfice que chez les femmes plus jeunes6. A 78 ans comme a�? 35, « la précocité du diagnostic est le meilleur garant de l'amélioration du pronostic » résume Carole Mathelin. L'a�?ge avançant, il est en revanche d'autant plus important de prendre la tumeur a�? temps, que les comorbidités, qui deviennent plus fréquentes, pourraient se révéler une contre-indication ou un frein au choix thérapeutique (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie).

Il ne s'agit pas de soumettre toutes les femmes a�?gées a�? un dépistage organisé, placé sous le feu des critiques ces dernie�?res années, accusé d'e�?tre pourvoyeur de sur-traitements : mais il convient d'informer clairement les femmes, leur entourage et les médecins qui les suivent sur la nécessité de ne pas baisser la garde. « La place de l'examen clinique mammaire lors des consultations médicales doit e�?tre renforcée, et il est utile d'inviter les femmes qui le souhaitent a�? poursuivre un dépistage mammographique individuel lorsqu'elles ont dépassé l'a�?ge du dépistage organisé » insiste le Pr Mathelin. « L'examen clinique et la mammographie : un bino�?me essentiel et efficace », appuie le Dr Seror. A minima, il est en tous cas capital d'informer les femmes de l'utilité d'en discuter avec leur médecin et sensibiliser ces derniers.

Les recommandations actuelles, adoptées par diverses sociétés savantes, au vu des diverses études observationnelles menées sur l'épidémiologie des cancers de la femme a�?gée, vont toutes dans le me�?me sens : pour estimer que les femmes en tireront bénéfice et les inciter a�? poursuivre individuellement un dépistage tous les deux ans, « ce n'est pas l'a�?ge civil qui compte, mais l'a�?ge physiologique qui doit e�?tre pris en considération », explique le Pr Marc Espié. Le Colle�?ge de radiologie américain recommande ainsi que l'on décide d'arre�?ter le dépistage en se fondant sur l'état de santé de chaque femme pluto�?t que son a�?ge 7. L'American Cancer Society8 conside�?re dans ses dernie�?res recommandations qu'il convient de le poursuivre tant que la femme est en bonne santé et de�?s lors que s'attend a�? ce qu'elle vive encore au moins 10 ans. « Idéalement, il conviendrait de réaliser une premie�?re mammographie deux ans apre�?s la sortie du dépistage organisé, afin de pouvoir établir un comparatif dans le temps » souligne le Dr Jean-Yves Seror. L'examen devrait ensuite e�?tre réalisé tous les deux ans : le risque de cancers de l'intervalle est en effet moindre en vieillissant.

Il est d'autant plus aberrant de ne pas poursuivre un dépistage individuel, si elle le souhaite, que l'examen par imagerie se réve�?le particulie�?rement efficace chez la femme a�?gée. « Les seins sont plus clairs et leur densité diminuant avec l'a�?ge, la mammographie offre a�? la fois une tre�?s bonne sensibilité et une bonne valeur prédictive. Son interprétation est plus facile, moins susceptible de faux négatifs, comme de faux positifs » explique le radiologue. « Une image nodulaire apparue sur une mammographie chez la femme a�?gée invite d'emblée a�? la vigilance et sera considérée comme un cancer jusqu'a�? preuve du contraire ». L'échographie, ne sera réalisée en complément qu'en cas de doute « mais s'ave�?re rarement nécessaire. » La biopsie est également simple a�? réaliser et ne souffre

pas de contre-indications, « me�?me lorsque la patiente est sous traitement anticoagulants » précise le radiologue. Les taux de détection de cet examen et sa valeur prédictive positive (avec des taux de rappel plus faibles) sont également plus élevés chez les femmes de 70 ans, et augmentent me�?me avec l'a�?ge, me�?me apre�?s 90 ans, confirmant l'utilité d'un dépistage, passé l'a�?ge limite du dépistage organisé. 9

Pouvoir choisir le traitement adapté

Quel que soit l'a�?ge, « le sein reste un symbole de féminité. » Lorsqu'elle s'impose, face a�? des tumeurs de taille importante, diagnostiquées tardivement, ou multifocales, « une mastectomie n'est pas plus facile a�? faire accepter chez une femme a�?gée » souligne le Pr Marc Espié. En revanche, met-il en garde face au diagnostic d'un cancer, « les femmes qui ont passé le cap des 75 ans ont plus tendance a�? tester le désir de soin du médecin a�? leur égard : pense-t-il que cela en vaut encore la peine ? » Pour les sénologues la réponse affirmative ne fait aucun doute : comme pour le dépistage, a�? partir du moment ou�? l'espérance de vie est estimée a�? plus ou moins dix ans, aucune raison de ne pas traiter a priori. Le choix thérapeutique doit simplement lui aussi e�?tre guidé par la considération de l'état de santé général de la patiente, son a�?ge physiologique, et non pas le nombre de ses années.

Et généralement il n'y a pas de contre-indication a�? ce qu'elles soient traitées, comme le montre l'étude menée par l'équipe du Dr Destounis sur 76885 patients a�?gées de 75 ans et plus, ayant bénéficié d'une mammographie de dépistage dans un centre de sénologie de l'état de New- York, communiquée lors du congre�?s annuel de la société de radiologie américaine 10 en novembre dernier. Le taux de détection de cancers découvert par l'examen radiologique était de 8,4/ 1000, avec des tumeurs de 14 mm en moyenne. Signe que la majorité des patientes sont malgré leur a�?ge en bon état général et qu'elles souhaitent se faire traiter : 2% des seulement n'ont pas bénéficié d'une chirurgie, parce que la maladie s'était révélée d'emblée métastatique ou parce qu'elles souffraient par ailleurs de comorbidités majeures.

« A tout a�?ge, le traitement choisi doit e�?tre le plus satisfaisant possible, et sera identique a�? ceux des femmes plus jeunes, compte tenu de ce que la patiente peut supporter » détaille le Pr Espié. L'indication chirurgicale est peu ou prou la me�?me et son efficacité semblable quel que soit l'a�?ge : tumorectomie, avec préle�?vement du ganglion sentinelle + radiothérapie lorsque la tumeur est inférieure a�? 3 cm, c'est a�? dire dépistée assez to�?t. « Le développement de nouvelles techniques mini- invasives en radiologie interventionnelle, sous anesthésie locale, peut se également se révéler adapté pour des exére�?ses extre�?mement localisées, chez des patientes a�?gées inopérables sous anesthésie générale » indique le Dr Seror.

Systématique en cas de chirurgie conservatrice, la radiothérapie « peut e�?tre adaptée lorsque l'équipement du centre le permet, explique Marc Espié, avec une irradiation per-opératoire, d'une dose équivalente a�? 5 a�? 7 séances, ciblée directement, gra�?ce a�? une sonde, dans le lit tumoral. Bien toléré, cela permet de raccourcir le traitement post opératoire et limiter les aller-retours ». Il existe peu ou pas de données sur l'efficacité d'une chimiothérapie adjuvante dans les méta-analyses et les femmes de plus de 70 ans ne sont pas incluses dans les essais thérapeutiques. Malgré tout, selon les recommandations des sociétés savantes (société internationale d'onco-gériatrie), l'indication de traitement adjuvant n'est pas modifiée par l'a�?ge de la patiente. Si le traitement de la tumeur le nécessite (atteinte ganglionnaire initiale, statut hormonal négatif) et que son espérance de vie le permet, la chimiothérapie peut parfaitement e�?tre prescrite, « en adaptant les doses si nécessaires et de�?s lors que c�?ur et reins fonctionnent correctement ». Quant a�? l'hormonothérapie adjuvante, indiquée pour les tumeurs hormono-dépendantes «elle fait aussi bien chez les femmes a�?gées que les plus jeunes ».

1 Bull Cancer vol.100. N°7-8. Juillet-aou�?t 2013

2 Eurocare-5 study, Eur J Cancer 2015

3 Vyas A, Madhavan S, Sambamoorthi U. Association between persistence with mammography screening and stage at diagnosis among elderly women diagnosed with breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2014; 148: 645-654.

4 MS Simon, BCRT 2014; 148: 187-195

5 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01001030/document

6 Malmgren JA, Parikh J, Atwood MK, Kaplan HG. Improved prognosis of women aged 75 and older with mammography-detected breast cancer. Radiology 2014; 273:686-694

7 Monticciolo DL, Newell MS, Hendrick RE et al. Breast cancer screening for average-risk women : recommendations from the ACR commission on breast imaging/ J Am Coll Radiol 2017; 14: 1137- 1143.

8 Smith RA, Andrews KS, Brooks D et al. Cancer screening in the United Sattes, 2018; a�? review of current Amrican Cancer Society guidelines and current issues in cancer screening. CA Cancer J Clin 2018; 68: 297-316

9 Lee CS, Sengupta D, Bhargavan-Chatfield M et al. Association of Patient Age With Outcomes of Current-Era, Large-Scale Screening Mammography: Analysis of Data From the National Mammography Database. JAMA Oncol 2017; 3: 1134-113 /.

10 http://press.rsna.org/timssnet/media/pressreleases/14_pr_target.cfm?id=2043

Source CNOGF 1/04/2019