5 sujets qui seront abordés au 42eme congrès annuel du CNOGF qui se tient à Strasbourg du 5 au 9 décembre 2018,

De l'épisiotomie au baby blues

Par Rédaction - Théragora

Théragora - www.theragora.fr - Théragora le 23 novembre 2018/FL N° 15 - Page 0 - crédits iconographique Frantz Lecarpentier

En amont du congrès annuel du CNOGF qui se tient à Strasbourg du 5 au 9 décembre 2018, les grands thèmes qui y seront abordés.

L’épisiotomie, a�? quoi sert-elle encore ? Pr Hervé Fernandez (Paris)Cancer du sein : les femmes a�?gées doivent aussi se faire dépister - Pr Carole Mathelin (Strasbourg)Comment améliorer la prise en charge de l’endométriose en France ? Les propositions du CNGOF - Pr François Golfier (Lyon)Ressources humaines et sécurité des maternités : nouveaux crite�?res et enque�?te a�? venir - Pr François Goffinet (Paris)Le baby blues : pas si "blues" que ça ...Pr Israe�?l Nisand (Strasbourg)

|

Diminuer le recours a�? l’épisiotomie, en suivant les recommandations de pratique clinique

Quand avoir recours a�? l’épisiotomie, quand et comment en évaluer la nécessité en amont, puis la pratiquer si elle se réve�?le nécessaire en cours d’accouchement, tout en accompagnant les femmes ? Les dernie�?res recommandations en la matie�?re, actant que le recours a�? ce geste ne devait plus e�?tre systématique, remontant a�? 2006, la société savante des gynécologues obstétriciens s’est engagée depuis quelques années dans un travail de fond d’évaluation et de cadrage de cette pratique, au vu des plus récentes données scientifiques. La sensibilité des femmes, qui s’est fortement manifestée depuis deux ans notamment sur ce sujet, a prouvé combien cette réflexion était nécessaire. Elle débouche aujourd’hui sur de nouvelles recommandations de pratique clinique, élaborées par le groupe de travail et qui seront dévoilées lors des journées du CNGOF.

L’épisiotomie, qui consiste a�? pratiquer une incision de quelques centime�?tres des muscles superficiels du périnée, lorsque la te�?te du bébé apparai�?t a un seul but : prévenir une large déchirure, éventuellement complexe et pouvant s’étendre jusqu’au sphincter anal et urinaire. Susceptible de survenir lors de la phase finale de l’accouchement, au moment ou�? les muscles périnéaux sont étirés a�? leur maximum, une telle déchirure se réve�?lerait source de sérieuses complications d’incontinence, urinaire, voire fécale, dans année qui suit l’accouchement.

« Historiquement, la pratique de l’épisiotomie a fait son apparition en salles de naissances il y a quarante ans, a�? une époque ou�? l’on constatait des déchirures, tre�?s délabrantes, provoquant des déga�?ts considérables » rappelle le Pr Hervé Fernandez, Chef de service de la maternité de Bice�?tre (CHU Paris-Sud, AP-HP). La césarienne étant peu pratiquée (10 % des accouchements environ), recourir aux forceps se révélait plus souvent nécessaire pour extraire l’enfant en urgence. Or ces instruments augmentent le risque de lésions périnéales.

Le geste est simple, l’incision préventive offre des coupures plus nettes et plus faciles a�? recoudre, mieux vaut donc la pratiquer que risquer la déchirure ? C’est ce que l’on enseigne alors aux praticiens. « Le mouvement de balancier a été extre�?me », souligne le gynécologue : la pratique se généralise pour devenir quasi systématique dans les années 1970. Elle sera progressivement remise en cause a�? mesure que des études viennent en questionner la nécessité systématique. Au milieu des années 1990, on pratique encore des épisiotomies dans un accouchement sur deux. En 2006, les recommandations du colle�?ge invitent a�? diminuer la pratique, dont le taux s’éle�?ve encore a�? 45 %. « On a commencé a�? e�?tre plus vigilants. A considérer qu’il fallait sans doute la réserver aux extractions complexes, pratiquées a�? l’aide d’instruments, mais elles-me�?mes en diminution puisque la proportion de césarienne est aussi passée de 10 a�? 20 %-un taux qui reste en France parmi les

plus bas de pays occidentaux. » Le recours a�? l’épisiotomie diminue. Avec 20 % d’incisions du périnée pour les accouchements par voie basse en 2016 (source : enque�?te nationale périnatale Drees, Oct 2017), la moyenne nationale française a désormais rejoint les recommandations de l’OMS et dépassé le seuil maximum de 30 % fixé par le Colle�?ge il y a 12 ans. Une diminution globale, diversement mise en œuvre selon les maternités-on ne change pas les pratiques des équipes du jour au lendemain-parfois trop lentement.

« Entre temps, on a également observé un mouvement de balancier vers l’autre extre�?me, pro�?nant qu’il ne faudrait plus y recourir du tout. D’ou�? la nécessité de balayer clairement les indications, a�? la lumie�?re d’une littérature scientifique qui s’est considérablement enrichie depuis dix ans » explique le Pr Fernandez.

Si l’on sait aujourd’hui que l’épisiotomie n’a pas ce pouvoir universellement préventif, mais qu’elle a en revanche un fort retentissement physique et psychologique pour les femmes, il ne peut e�?tre question de la bannir totalement des salles de naissances. «En Grande Bretagne (13% d’épisiotomies au début des années 2000), au Pays Bas, ou�? le recours a�? cette pratique a beaucoup plus fortement diminué qu’en France, on observe que le risque d’incontinence anale et urinaire a fortement augmenté» souligne Hervé Fernandez. Certaines situations restent aujourd’hui encore une indication a�? l’épisiotomie, recense le Colle�?ge. La fragilité du périnée, qui peut nécessiter de prévenir le risque de lésions en cours d’accouchement, est a�? surveiller de pre�?s en cours de grossesse : l’examen clinique périnatal du périnée s’impose ainsi en cas d’antécédents de déchirures, de maladie de Crohn, ou de mutilations sexuelles, « le risque de déchirure se révélant éminemment important chez les femmes excisées ».

Lorsque la te�?te de l’enfant est bloquée, quand la me�?re n’arrive plus a�? pousser par fatigue, ou que l’on constate une forte anomalie du rythme cardiaque fœtal, 10 % des accouchements nécessiteront une extraction instrumentale. S’il est recommandé d’utiliser de préférence la ventouse, « en cas d’urgence importante, les forceps s’imposent, parce que cela va plus vite ». De�?s lors que le dégagement du bébé nécessite d’utiliser des instruments, devant le risque de léser le sphincter anal de la me�?re «il peut donc e�?tre légitime de pratiquer une épisiotomie », en préférant une incision médiolatérale, la plus courte possible.

Lorsque l’accouchement est normal, me�?me si l’enfant se présente par le sie�?ge, la littérature scientifique est formelle : aucun bénéfice n’est reconnu a�? l’épisiotomie pour prévenir une lésion. Pas plus que de programmer une césarienne-en prévention primaire- pour épargner la femme d’une déchirure. « Aucune intervention préalable avant la phase finale de l’accouchement et le dégagement de l’enfant, n’a non plus prouvé son efficacité pour réduire le risque de lésions périnéales » détaille le Pr Fernandez. Le massage périnéal pendant la grossesse peut e�?tre

encouragé chez les femmes qui le souhaitent : il diminue le taux d’épisiotomie et les douleurs périnéales post-partum, mais n’a aucune incidence sur le taux de lésions ou d’incontinence urinaire post-natale. De me�?me les exercices prénataux de renforcement du plancher pelvien : ils ne diminuent pas la prévalence de l’incontinence urinaire 12 mois apre�?s l’accouchement, ni ne préviennent de risques de lésions lors de la phase finale du travail. En salle de naissance, aucune posture particulie�?re n’a fait la preuve de sa supériorité par rapport aux autres, pour prévenir les risques de déchirure ou d’incontinence post-natale. Raison de plus pour recommander « de laisser la femme choisir celle qui lui convient le mieux : toutes les tables d’accouchement permettent qu’elle s’allonge sur le co�?té si elle le désire » souligne Pr Fernandez. Seule la péridurale, que choisissent 90 % des femmes peut constituer une limite objective a�? une liberté totale de mouvement.

La mise au monde d’un bébé de plus de 4,5 kilos sans césarienne nécessitera sans doute une épisiotomie. Elle sera sans doute aussi plus volontiers pratiquée en cas de grossesse multiple, pour faciliter l’extraction du deuxie�?me enfant. « Mais il n’existe a�? ce jour aucun mode�?le de prédiction du risque de déchirure, permettant de « planifier » ce geste, insiste le gynécologue- obstétricien : l’épisiotomie se décidera toujours au dernier moment lorsque l’ampliation du périnée est a�? son maximum. L’une des critiques que l’on nous adresse le plus régulie�?rement est de ne rien expliquer aux femmes, qui vivent cette incision de leur intimité comme un geste imposé sans leur consentement» Le proble�?me est que si le consentement libre et éclairé s’impose évidemment, pour cet acte médical comme pour tout autre, par respect pour la femme et en accord avec la loi de 2002 sur les droits des patients, ce n’est évidemment pas a�? cet instant, ou�? l’équipe doit tre�?s vite décider d’agir qu’il est possible de le recueillir en se lançant dans de grandes explications. « Il est donc capital de prendre le temps de bien les informer et leur expliquer l’éventualité du recours a�? une épisiotomie pendant la grossesse. « L’entretien périnatal du quatrie�?me mois, a�? un moment ou�? l’on est heureux de l’enfant qui s’annonce sans e�?tre submergée d’émotions parce qu’il ne bouge pas encore, me paraitrait le moment idéal pour échanger, poser toutes les questions et laisser le temps d’y revenir » estime le gynécologue. « Cet entretien fait partie de notre feuille de route. » Proble�?me : le manque de moyens humains qui frappe aujourd’hui toutes les maternités, « laissant les gynécologues bien seuls pour essuyer les critiques, alors qu’ils n’ont pas la main sur cette situation » ne permet pas de proposer ces entretiens comme ils devraient l’e�?tre.

Références

1Pizzoferrato AC, Ducarme G, Jacquetin B, Fritel X. Recommandations du CNGOF pour la pratique clinique : Prévention et protection périnéale obstétricale. Introduction, objectif, méthode, définitions, organisation, et limites.

2Haute Autorité de Santé (HAS). Elaboration de recommandations de bonne pratique. Méthode « Recommandations pour la pratique clinique ». Saint-Denis La Plaine: HAS, Mars 2016. https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011- 01/guide_methodologique_recommandations_pour_la_pratique_clinique.pdf

3de Tayrac R, Schantz C. Lésions pelvi-périnéales obstétricales : Anatomie, physiologie, physiopathologie et situations particulie�?res.

4Thubert T, Dochez V, Cardaillac C. Définitions, épidémiologie et facteurs de risque des lésions périnéales du 3e�?me et 4e�?me degré.

5Schantz C. Quelles interventions au cours de la grossesse diminuent le risque de lésions périnéales ?

6Le Ray C, Pizzagalli F. Quelles interventions durant le travail diminuent le risque de lésions périnéales ?

7Riethmuller D, Ramanah R, Mottet N. Quelles interventions au cours du dégagement diminuent le risque de lésions périnéales ?

8Marty N, Verspyck E. Technique de l’épisiotomie et prise en charge immédiate des lésions obstétricales du sphincter anal.

9Gachon B. Place de la césarienne dans la protection périnéale obstétricale.10 Pierre F. Informations des patientes pour la prévention et la protection périnéale obstétricale.

Endométriose : créons sans attendre des centres experts !

10 % de femmes en a�?ge de procréer atteintes. 70 % souffrant de douleurs chroniques qui invalident leur vie quotidienne. Une errance médicale telle que le diagnostic n’est porté qu’au bout de sept ans en moyenne, selon les évaluations de l’association EndoFrance.

Et ...0 centre expert qui puisse assurer une prise en charge plus rapide et adaptée.

Voila�?, si on le résume a�? quelques chiffres crus, a�? quoi ressemble le paysage de l’endométriose en France en 2018. Pour toutes celles a�? qui l’on a fini par mettre un nom sur leur mal, sans qu’elles soient forcément correctement accompagnées, pour toutes les jeunes filles qui en souffrent peut- e�?tre, subissant en double peine une errance diagnostique et thérapeutique, il est temps d’accélérer et d’améliorer la prise en charge.

Le CNGOF a déja�? élaboré avec la HAS la mise a�? jour des recommandations de pratique clinique sur l’endométriose* publiées fin décembre 2017. Pour aller plus loin, la solution, plébiscitée par les associations de patientes comme par les médecins spécialistes de cette pathologie et soutenue par le CNGOF, passe par la création de centres pluridisciplinaires labellisés, des po�?les de spécialité pérennes, rassemblant des praticiens compétents, experts de cette pathologie. Afin d’accélérer leur mise en place, le Colle�?ge, en collaboration avec la Société de chirurgie gynécologique et pelvienne (SCGP) a travaillé a�? l’élaboration d’un mode�?le national de centre expert ** (CommEndo) qui sera présenté lors des Journées du CNGOF.

Décrite pour la premie�?re fois en 1860, cette pathologie, qui se caractérise par la présence de cellules d’endome�?tre, semblables a�? celle qui tapissent l’utérus, hors de la cavité utérine, reste une maladie inflammatoire énigmatique, de causes multifactorielles (génétique, environnementale). Sa prévalence est assez floue, dans la mesure « ou�? l’on ne parle de la maladie que lorsqu’elle est symptomatique » précise le Pr François Golfier, chef du service de chirurgie gynécologique et cancérologique - obstétrique au CHU de Lyon-Sud qui a piloté le travail de la commission endométriose au sein du CNGOF. A partir du moment ou�? elle se manifeste en fortes douleurs pelviennes, fluctuant au rythme des changements hormonaux liés au cycle menstruel, tout le monde s’accorde cependant a�? estimer que 10 a�? 20 % des femmes en seraient atteintes. L’endométriose toucherait 33 % des femmes qui souffrent de douleurs aigue�?s cycliques. Un tiers des femmes infertiles le sont en raison de cette maladie. Si mystérieuse soit elle, gra�?ce aux progre�?s de l’imagerie et de la coeliochirurgie, diagnostic et thérapeutique ont néanmoins connu des avancées considérables ces vingt dernie�?res années. Aucun médicament spécifique ne permet de guérir de cette maladie chronique évolutive, mais on peut « la mettre en silence » rappelle le Pr Golfier. Souffrir a�? vie d’une endométriose et de ses complications n’est pas une fatalité, de�?s lors que l’on déploie correctement et de manie�?re adaptée a�? chaque patiente, l’arsenal thérapeutique qui va de l’hormonothérapie a�? la chirurgie, en deuxie�?me intention. A condition également que l’on engage un traitement et un suivi au long cours, a�? me�?me de gérer les proble�?mes d’infertilité s’ils surviennent et les éventuelles évolutions ou rechutes.

Ces progre�?s ont aussi été permis par les équipes médicales particulie�?rement impliquées dans la prise en charge et la recherche. Proble�?me : l’endométriose s’associe encore a�? de nombreuses idées reçues et méconnaissances, dans le grand public, comme parmi les professionnels de santé - du médecin traitant aux professionnels de l’imagerie, en passant par des gynécologues en activité - qui n’y ont pas été formés. Il n’est « pas normal » d’avoir tre�?s mal au ventre pendant ses re�?gles, comme trop de femmes se l’entendent encore dire, non seulement dans leur entourage mais aussi lorsqu’elles s’en ouvrent en consultation. La plupart des médecins ne connaissent pas l’examen spécifique permettant de suspecter la maladie. Les bilans sanguins usuels peuvent se révéler normaux. L’échographie pelvienne fréquemment prescrite comme seul examen est insuffisante, puisque comme l’IRM elle peut afficher une image qui ne déce�?le pas des lésions d’endométriose superficielles. La coloscopie, souvent réalisée par les gastro-entérologues ne contribue pas plus au diagnostic, que seule la coeliochirurgie, avec biopsies ciblées permet d’affirmer. Faut-il encore qu’elle soit réalisée par un praticien qui s’y connaisse : « l’errance thérapeutique est aussi souvent liée a�? la multiplication d’interventions qui se sont révélées inutiles parce que sous-optimales » déplore le Pr Golfier. Le risque pour les femmes, outre se voir renvoyées de médecin en médecin pour finir adressées a�? un psychologue ou psychiatre au motif qu’elles seraient émotionnellement « fragiles » : est de devoir in fine subir une chirurgie beaucoup plus lourde, voire invalidante.

L’existence de praticiens formés a�? cette pathologie permet néanmoins d’ores et déja�? de créer des centres-experts : des équipes y sont pre�?tes a�? Marseille, Nice, ou Lyon. Répartis sur le territoire français, a�? raison d’un ou deux par région - suivant sa taille - ces centres experts devraient répondre aux crite�?res définis par le groupe de travail du CNGOF, arre�?tés sur le mode�?le du seul qui ait jusqu’ici vu le jour au CHU Charles-Nicole, a�? Rouen. Un centre expérimental ouvert en 2015, avec l’aval de l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie. Le principe est simple : il ne s’agit pas d’y adresser physiquement toutes les femmes pour consultation. Constitué d’équipes pluridisciplinaires (gynécologues médicaux et chirurgicaux, spécialistes de PMA...), il travaille en réseau avec des professionnels de référence identifiés dans la région, ho�?pitaux ou cliniques, établissement publics ou privés et médecins libéraux. Le but est que chaque praticien identifié dans ce maillage puisse adresser le dossier de sa patiente au centre expert : l’équipe de spécialistes s’y réunit pour l’examiner et déterminer (un peu sur le mode des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) en cancérologie) le meilleur traitement, adapté a�? la patiente, qui pourra alors s’adresser au professionnel le plus indiqué. « A Lyon-Sud, nous avons déja�? créé un tel réseau, de façon informelle depuis plusieurs années. Toutes les patientes ne sont pas opérées - si nécessaire - au CHU : ce peut e�?tre un autre chirurgien, dans un autre ho�?pital ou une clinique, de�?s lors qu’il est suffisamment expert. Mais nous examinons ainsi une vingtaine de dossiers tous les 15 jours. Cela permet d’éviter des interventions inutiles et de s’assurer que celles qui sont prescrites seront réalisées par des praticiens qui savent faire », explique le Pr Golfier. Cette expertise implique que les spécialistes du centre expert, qui ne travaillent pas forcément dans le me�?me établissement puissent dégager du temps. Donc de l’argent. « Cela ne correspond pas a�? un financement démesuré » souligne le Pr Golfier. Mais c’est notamment pour cela que le CNGOF, a�? l’image d’associations comme Endofrance espérait obtenir l’aval du Ministe�?re de la Santé pour une labellisation nationale.

Labelliser des centres experts, sur un mode�?le reproductible, ce qui favorisera également -et ce n’est pas accessoire - la recherche sur l’endométriose, c’est leur assurer un financement reconductible, donc leur pérennité. A défaut, la garantie de leur fonctionnement n’est pas inscrite dans le marbre et l’on ne peut s’assurer de leur devenir, lorsque les médecins qui l’ont fondé quittent l’établissement, comme c’est le cas a�? Rouen. L’Etat a bien manifesté son intére�?t pour la reconnaissance des femmes victimes d’endométriose. On se souvient du soutien officiel de la Ministre du droit des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, au travail des associations en 2014. Il n’est visiblement pas question d’aller plus loin aujourd’hui. « Reçus par la direction générale de l’offre de soins (DGOS) avec les associations, le 5 juillet dernier, il nous a été clairement signifié qu’il n’y aurait pas de centres experts et que nous n’avions qu’a�? nous organiser pour créer, avec nos moyens des filie�?res de soins » déplore le Pr Golfier. La prise en charge, la santé de toutes les femmes qui souffrent d’endométriose mérite mieux que cela. C’est pourquoi le CNGOF a décidé de « ne rien la�?cher » : en sollicitant les candidatures, en invitant les équipes a�? se structurer pour créer des centres experts malgré tout.

*https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2819733/.../prise-en-charge-de-l-endometriose

**The definition of Endometriosis Expert Centres. Golfier F, Chanavaz-Lacheray I, Descamps P, Agostini A, Poilblanc M, Rousset P, Bolze PA, Panel P. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2018 May;47(5):179-181. doi: 10.1016/j.jogoh.2018.02.003.

Le CNGOF et la SIS* se mobilisent pour la santé du sein de la femme a�?gée

Les cancers du sein de la femme a�?gée deviennent un véritable proble�?me de santé publique dans de nombreux pays, comme en France. Quelques chiffres témoignent d’une réalité encore trop passée sous silence. Sur l’ensemble des nouveaux cancers du sein diagnostiqués chaque année en France, 24% concernent en effet des femmes de 75 ans et plus (https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2017.pdf). 48 % des déce�?s par cancer du sein concernent les femmes de 75 ans et plus. Ce proble�?me va s’amplifier dans les années qui viennent, notamment du fait du vieillissement de la population générale : 20% des femmes auront plus de 70 ans en 2030.

Femmes a�?gées et dépistage des cancers du sein en France

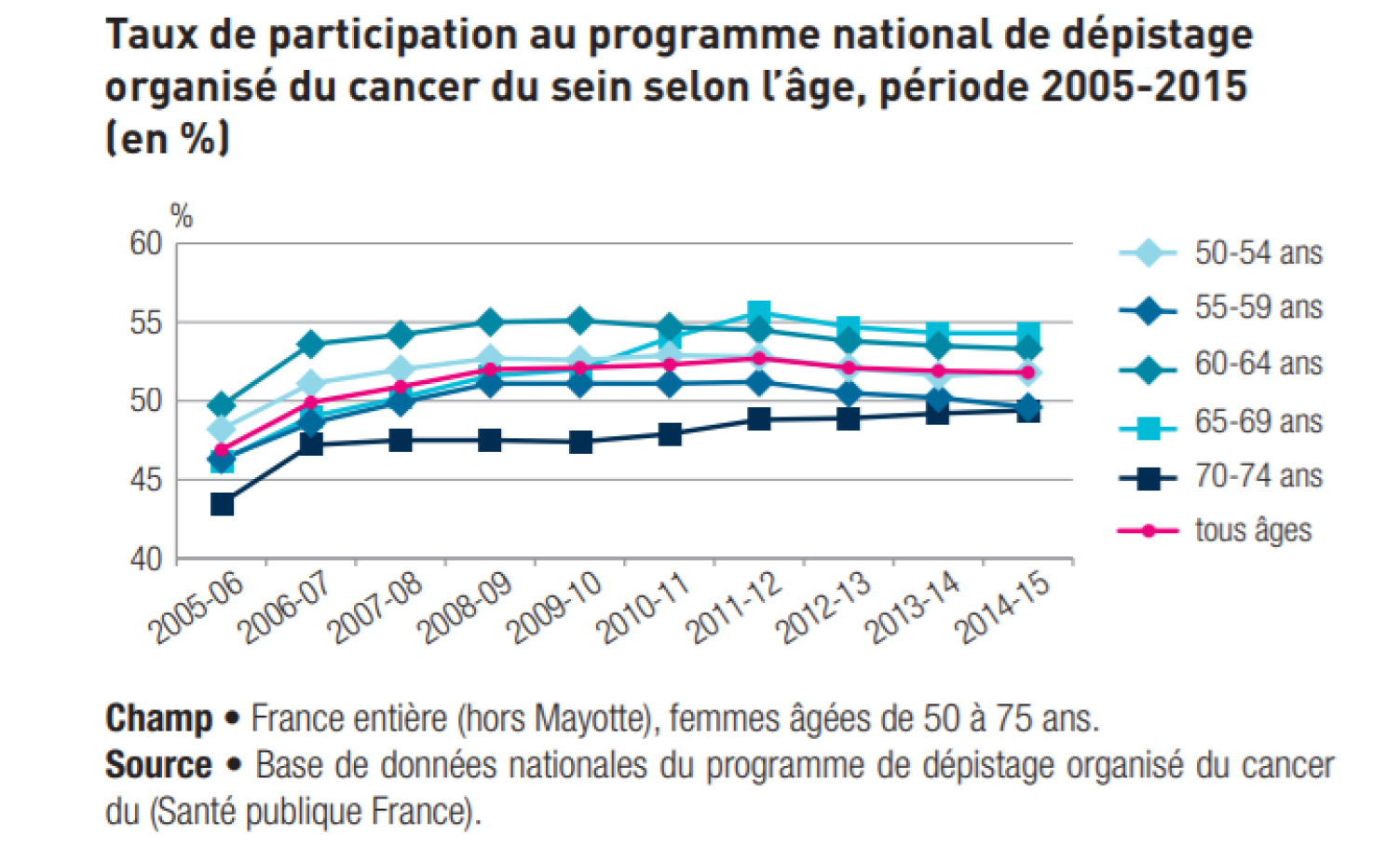

En France, les femmes a�?gées de plus de 75 ans sont exclues du dépistage organisé du cancer du sein. En effet, ce dépistage organisé, proposé a�? l’invitation de la structure de gestion et sans avance de frais pour les patientes, est proposé a�? toutes les femmes a�?gées entre 50 et 74 ans, avec un intervalle de 2 ans. Ses modalités comportent un examen clinique, une mammographie (2 incidences) avec double lecture par 2 radiologues et éventuellement une échographie mammaire si nécessaire. Les taux de participation au dépistage organisé, qui montrent une inquiétante baisse de participation, non seulement en France mais dans toute l’Europe, s’alarme Le Pr Carole Mathelin, sénologue au CHU de Strasbourg, varient selon les classes d’a�?ge. Alors que la participation des femmes de 50-64 ans diminue, on observe sur la me�?me période de dix ans (2005-2015) une augmentation de la participation des femmes de 70 a�? 75 ans. Preuve que les femmes plus a�?gées sont loin de négliger leur santé en général, et celles de leurs seins en particulier. « C’est bon signe, autant les inviter a�? poursuivre la surveillance » souligne Carole Mathelin.

*Société Internationale de Sénologie

Les particularités des cancers du sein de la femme a�?gée

Les cancers du sein de la femme a�?gée présentent des caractéristiques clinico-pathologiques et évolutives différentes de celles de la femme jeune. Le vieillissement s’accompagne en effet de la survenue plus fréquente de tumeurs mammaires aux caractéristiques histologiques beaucoup plus favorables que chez les jeunes (carcinomes de bas grade, sans emboles lympho-vasculaires, hormono-dépendants, types histologiques de bon pronostic, absence d’expression ou d’amplification d’HER2...). Pris a�? temps, ces cancers du sein sont donc de meilleur pronostic. Proble�?me : du fait de l’arre�?t trop fréquent des mammographies et des examens cliniques mammaires, les femmes a�?gées viennent aujourd’hui trop souvent consulter avec des tumeurs de grande taille, des atteintes ganglionnaires et parfois d’emblée des métastases. Les lésions tre�?s précoces (telles que les carcinomes canalaires in situ) ne sont diagnostiquées que chez 5% de la population a�?gée. Conséquence : on observe une augmentation apre�?s 80 ans du taux de récidive locale a�? 5 ans et de la mortalité spécifique par cancer du sein.

« Ce qui explique la gravité des cancers du sein de la femme a�?gée, c’est donc leur découverte souvent tardive a�? un stade avancé. Découvrir des tumeurs plus évoluées, des ganglions axillaires comportant plus souvent des métastases, conduit a�? des traitements plus lourds », détaille la sénologue. Dans plus de la moitié des cas, il est ainsi impossible d’opter pour une chirurgie conservatrice et nécessaire de recourir a�? des mastectomies (56,59% dans l’étude alsacienne) ou des curages axillaires (58,47% dans l’étude alsacienne), dont on connait la morbidité physique et psychique.

Les comorbidités plus fréquentes chez les femmes a�?gées, peuvent en outre constituer des contre-indications a�? diverses thérapeutiques (chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie), donc a�? un sous-traitement. L’évaluation onco-gériatrique, dont le but est d’analyser la faisabilité d’un projet de soins chez une patiente a�?gée, devrait e�?tre demandée lorsque ces choix

thérapeutiques sont difficiles. Dans certaines situations, une hormonothérapie seule est parfois prescrite, mais son efficacité ne s’applique qu’aux tumeurs hormono-sensibles. Me�?me dans cette situation, ou�? l’hormonothérapie devrait e�?tre efficace, isolement social, précarité, troubles cognitifs et handicaps, plus fréquents chez les sujets a�?gés, conduisent parfois a�? une non-observance thérapeutique, et a�? des déce�?s par généralisation des tumeurs mammaires.

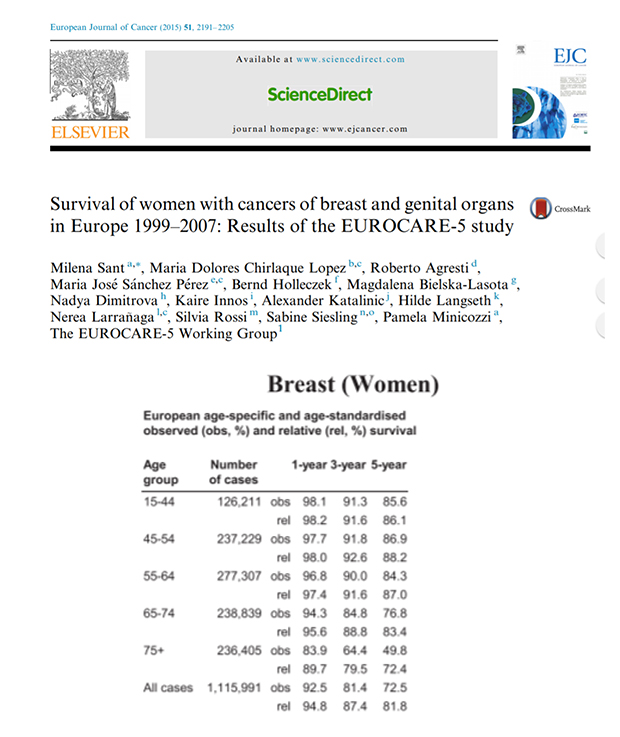

Résultat : les survies a�? 3 ou 5 ans apre�?s traitement d’un cancer du sein chez une femme a�?gée sont nettement diminuées en comparaison avec les femmes plus jeunes (EUROCARE- 5 study, Eur J Cancer 2015). «Alors que l’espérance de vie d’une femme tourne autour de 85 ans aujourd’hui en France, il est tout de me�?me difficilement supportable d’accepter que le taux de survie a�? 5 ans ne soit que de 50 % chez une femme de 75 ans, qui aurait encore au moins 15 ans a�? vivre » insiste Carole Mathelin.

Combattre les idées reçues concernant le cancer du sein de la femme a�?gée

« Ce n’est pas parce que le dépistage s’arre�?te que le risque de cancer disparai�?t » poursuit le Pr Mathelin. En France pourtant, l’arre�?t du dépistage organisé est trop souvent considéré comme la fin du risque mammaire. Par les femmes, qui conside�?rent souvent moins nécessaire de voir un gynécologue passés les 75 ans. Mais aussi les médecins traitants qui les suivent, omettant de s’intéresser a�? leur santé mammaire : l’examen clinique mammaire n’est pas systématiquement pratiqué. S’y ajoutent des idées reçues, trop souvent véhiculées dans le public. Répandre et croire que « le cancer du sein de la femme a�?gée n’évolue pas » ou bien encore qu’il « ne tue pas », conduit aussi a�? des retards de prise en charge parfois considérables. Il faut le rappeler, ces assertions sont fausses : il a en effet été prouvé que la mortalité spécifique par cancer du sein augmente au contraire avec l’a�?ge. Jusqu’a�? 85 ans, la premie�?re cause de mortalité de la femme a�?gée touchée par un cancer du sein, c’est le cancer lui-me�?me et pas les comorbidités. Il est donc indispensable de corriger ce manque d’information des femmes. C’est pour cette raison que le CNGOF et la SIS se mobilisent pour la santé du sein de la femme a�?gée.

Perspectives

Les données épidémiologiques et sociétales soulignant la méconnaissance du cancer du sein de la femme a�?gée, il est indispensable de renforcer la place de l’examen clinique mammaire lors des consultations médicales de la femme a�?gée. Il est également utile d’inviter celles qui le souhaitent a�? poursuivre un dépistage par mammographie individuel, lorsqu’elles ont dépassé l’a�?ge du dépistage organisé. La précocité du diagnostic reste toujours le meilleur garant d’une amélioration de pronostic. Mieux que l’a�?ge chronologique, c’est l’a�?ge physiologique qui doit e�?tre pris en considération.

Références

van de Water W, Markopoulos C, van de Velde CJ, Seynaeve C, Hasenburg A, Rea D, et al. Association between age at diagnosis and disease-specific mortality among postmenopausal women with hormone receptor-positive breast cancer. JAMA. 2012 Feb 8;307(6):590-7. Steptoe A, Shankar A, Demakakos P, Wardle J. Social isolation, loneliness, and all-cause mortality in older men and women. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Apr 9;110(15):5797-801. Lodi M, Scheer L, Reix N, Heitz D, Carin AJ, Thiébaut N, Neuberger K, Tomasetto C,Mathelin C. Breast cancer in elderly women and altered clinico-pathological characteristics: a systematic review. Breast Cancer Res Treat. 2017 Dec;166(3):657-668.

Maternités : l’hémorragie de moyens humains a ses limites

Médecins, sages-femmes, anesthésistes, infirmier(e)s : jusqu’ou�? peut-on laisser les ressources humaines dévolues aux maternités diminuer, a�? force de restructurations ? La question est loin, tre�?s loin d’e�?tre théorique aujourd’hui. Il suffit d’écouter les professionnels de santé sur le terrain déplorer – au-dela�? de leur propre épuisement - la pénurie de forces vives a�? laquelle ils sont confrontés chaque jour, lorsqu’ils accueillent les femmes pour tout ce qui rele�?ve des activités non programmées de gynécologie obstétrique (urgences, pré-travail, accouchements, bloc opératoire réanimation néonatale). Avec ce sentiment désormais trop fréquent de ne pas accompagner les femmes comme elles devraient l’e�?tre, de risquer de mettre me�?res et bébés en danger et parfois d’e�?tre passé pas loin de la catastrophe.

Il en va, en effet, de la qualité et de la sécurité de l’accueil des femmes qui viennent accoucher : quels que soient la taille et le niveau de la maternité, ces exigences « passent obligatoirement par des moyens humains » minimaux rappelle le Pr François Goffinet, chef de service de la maternité Port-Royal a�? Paris. Et ces moyens n’y sont pas. « En 20 ans, résume le Pr Israe�?l Nisand, l’obstétrique a perdu 40 % de son personnel : 200 maternités ont été fermées, pour créer de plus grosses structures, sans que le personnel perdu d’un co�?té soit répercuté en proportion. Moins che�?res sans doute, elles n’en sont donc pas forcément plus su�?res » s’alarme le président du CNGOF.

C’est pourquoi le Colle�?ge a créé une commission ressources humaines, afin d’engager la réflexion avec l’ensemble des sociétés savantes représentant les métiers qui interviennent autour de la naissance et de la santé périnatale. Gynécologues-obstétriciens, sages-femmes, pédiatres (néonatologie), anesthésistes : leur travail conjoint a débouché sur des recommandations en matie�?re de ressources humaines. Présentées lors des Journées Nationales du Colle�?ge, elles prévoient noir sur blanc le personnel médical minimum requis (sans compter les médecins et sages-femmes en formation) pour assurer dans chaque maternité (selon sa taille) sécurité, qualité des soins et permanence des actes de gynécologie-obstétrique non programmés.

Un rapport d’information du Sénat * le constatait déja�? en janvier 2015 : les maternités sont les services qui ont subi la plus profonde restructuration dans le secteur hospitalier ces dernie�?res décennies en France. Deux tiers des maternités ont fermé entre 1972 et 2012. En 2012, on en recensait ainsi 544 sur le territoire : moins de lits d’obstétrique, regroupés au sein de structures de plus en plus conséquentes. Le nombre de grosses maternités assurant plus de 3000 accouchements par an a ainsi doublé entre 2002 et 2012, tandis que celles qui assuraient moins de 500 naissances diminuaient de moitié. « Alors qu’ils n’étaient que 5% en 1995, 40 % des établissements assurent aujourd’hui plus de 2000 accouchements par an » détaille le Pr Goffinet.

Objectif de ces regroupements : l’efficience. Un moindre cou�?t aussi : quadrupler la taille d’une maternité n’implique effectivement pas forcément de multiplier son personnel par quatre, « il ne faut pas e�?tre excessif » admet François Goffinet. Le proble�?me est qu’a�? aucun moment dans cette immense vague de restructurations, « la réflexion n’a été portée sur la qualité et la sécurité des soins », liées aux besoins en personnel des nouvelles grosses maternités. Et pour cause : « l’allocation en moyens humains reste régie par des décrets qui datent de 1998, et qui n’ont a�? ce jour pas été révisés.» Faute de révision réglementaire qui aurait du�? accompagner les restructurations, chaque équipe médicale est livrée a�? elle-me�?me pour tirer la sonnette d’alarme, discuter, batailler et négocier quelques postes en plus. Alors que la France n’a pourtant pas les meilleurs résultats en termes de santé périnatale, «les équipes de périnatalité voient les ressources humaines qui leur sont allouées pour faire face a�? l’augmentation progressive et régulie�?re de leur activité, dépendre exclusivement des organisations locales, du pouvoir de conviction ou de persuasion des chefs de service aupre�?s des directions des commissions locales d’établissement » voire des agences régionales de santé (ARS). La réponse se résume assez invariablement a�? s’entendre conseiller de se débrouiller a�? moyens constants. Concre�?tement, cela revient a�? prélever le personnel manquant du co�?té des soins non programmés (consultations de suivi de grossesse, échographie, dépistage prénatal, césariennes programmées etc..) pour assurer les gardes aux urgences et en salles de naissances. A Bice�?tre, grosse maternité qui pratique 3600 accouchements par an, l’équation est claire, témoigne le Pr Hervé Fernandez « il me manque 5 a�? 8 sages-femmes. Si j’en ai assez pour faire face aux besoins en salle de naissance et en conserver quelques-unes pour les échographies, tout ce qui est préparation a�? l’accouchement, entretien du 4e mois dans le suivi de grossesse passe a�? l’as. »

Que ce soit dans le public ou le privé, pas question de déshabiller Pierre pour rhabiller Paul, afin de pouvoir assurer permanence et continuité des soins insiste le CNGOF. A la lumie�?re de la littérature scientifique, il apparait que la prise en charge d’un accouchement nécessite la présence d’une sage-femme pendant 12 heures : pour deux accouchements par jour, cela implique la présence de deux sages-femmes par 24 heures. Pour une maternité qui réalise entre 3000 et 4500 accouchements, la jauge de personnel minimum requis pour l’ensemble de l’activité non programmée devrait ainsi pouvoir compter sur 5 a�? 7 sages-femmes, «quand elle tourne généralement avec une ou deux de moins aujourd’hui ». Les femmes pourraient ainsi e�?tre vues et prises en charge plus vite, la présence d’une sage-femme a�? leur co�?té en salle de naissance serait aussi plus continue, alors qu’elles doivent parfois aujourd’hui gérer trois accouchements en me�?me temps, les jours fréquents ou�? le service accueille 7 ou 8 femmes en travail simultanément. Une maternité de cette taille devrait également compter un gynécologue-obstétricien d’astreinte en plus de celui de garde pendant 24 heures, « dans la mesure ou�? il peut arriver qu’il faille procéder a�? deux césariennes en me�?me temps», mais aussi un médecin anesthésiste-réanimateur supplémentaire ou avoir un infirmier anesthésiste (IADE) a�? disposition.

« Nous sommes bien conscients des contraintes financie�?res et budgétaires qui pe�?sent sur les établissements et nous en avons tenu compte dans notre travail » souligne le Pr Goffinet « et si l’on veut que ce soit économiquement tenable pour les directions financie�?res des ho�?pitaux, sans doute faut-il que les pouvoirs publics revoient la tarification de l’accouchement ». Mais qualité et sécurité des soins périnataux apportés aux femmes et a�? leurs enfants a�? nai�?tre ne peuvent e�?tre assurés a�? moyens constants alors que les établissements manquent déja�? de personnel. « Augmenter la taille des maternités a simplement été une façon de faire des économies. Alors qu’il est encore prévu d’en fermer, dans un contexte qui a également vu diminuer le nombre de médecins depuis trente ans, on arrive au bout de la logique » prévient le Pr Nisand, qui dans ce cercle vicieux voit sombrement les départs a�? la retraite non remplacés de personnel médical augmenter. Dans ces conditions, comment en vouloir a�? un jeune professionnel de ne pas vouloir s’engager dans une équipe sous-dimensionnée ? « il est logiquement toujours plus confortable d’aller faire le 10 e dans une équipe de 9 que le 3e dans une équipe de deux ».

*La situation des maternités en France. Rapport d'information de M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, fait au nom de la commission des affaires sociales n° 243 (2014-2015) - 21 janvier 2015. https://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-243-notice.html

Dépressions du post-partum : apprenons a�? e�?tre vigilants

On l’a désiré, attendu, porté, mis au monde. Si fort soit cet événement dans la vie d’une femme, et l’amour que l’on porte a�? cet enfant juste né, devenir me�?re ne rime pourtant pas forcément avec la félicité que l’on associe a�? une naissance, toujours qualifiée « d’heureux événement ». Pour 15 a�? 20 % d’entre elles, la maternité s’accompagne d’un effondrement psychique. Elle peut raviver une maladie psychiatrique pré-existante mais pas forcément dépistée auparavant : grossesse et période post accouchement représentent ainsi la période la plus a�? risque de rechute de troubles bipolaires*. Elle peut aussi favoriser l’émergence de troubles psychiques, de la dépression du post-partum a�? la plus rare mais plus grave psychose puerpérale, qui touche une femme sur mille. Souvent tus par les me�?res elles-me�?mes, pas assez écoutés et détectés par les professionnels de santé qui accompagnent les femmes avant et apre�?s la naissance, troubles de l’humeur, irritabilité, fatigue excessive et sentiment de vulnérabilité accrue de la me�?re sont dans tous les cas les signes d’alerte d’un mal dont l’incidence est négligée, alors qu’il devrait réclamer une extre�?me vigilance. Non détectés, ni pris en charge, ces troubles peuvent mener au suicide, qui constitue la premie�?re cause de mortalité maternelle. Le risque en est 70 fois plus élevé dans l’année qui suit un accouchement qu’a�? tout autre moment de la vie d’une femme**. Directement et indirectement (s’ils conduisent a�? des pratiques addictives), ces troubles psychiques « constituent aujourd’hui la principale cause de mortalité maternelle périnatale » prévient le Pr Israe�?l Nisand.

Lorsque la vie de la me�?re est préservée, la santé future de l’enfant est elle aussi en jeu. Une dépression maternelle a des implications qui se prolongent bien au-dela�? des troubles d’attachement et d’interaction me�?re-enfant, susceptibles de provoquer des retards de développement cognitif et d’e�?tre repérés par les médecins chargés de suivre le nourrisson puis le jeune enfant. Lorsque l’on analyse les dépressions d’adolescents de 16 ans, on retrouve dans 100 % des cas un antécédent de dépression maternelle, dont 60 % survenue au moment ou autour de la grossesse.*** « J’ai moi-me�?me pris la mesure de cet impact, en entendant le Dr Alain Grégoire, président de l’Alliance pour la santé mentale maternelle périnatale (MMHA) et enseignant de psychiatrie périnatale a�? l’université de Southampton, lors d’un colloque organisé sous l’égide du ministe�?re de la santé en mars dernier. Il présentait le travail de dépistage engagé au Royaume Uni. » La campagne dont il y est l’animateur s’intitule « Everyone’s business » (littéralement traduit, « c’est le boulot de tout le monde »). En France, aujourd’hui, de qui est ce « boulot » ? Il existe bien une vingtaine d’unités d’hospitalisation conjointe me�?re-enfant (94 lits environ) et une quinzaine d’unités d’hospitalisation de jour, pour prendre en charge parents souffrant de graves maladies psychiques. Mais pour l’essentiel des dépressions du post-partum « et le suivi de base de toutes les me�?res, souligne le Pr Nisand tout se passe comme si l’on n’avait pas assez pris conscience du proble�?me », pourtant susceptible d’affecter une me�?re sur dix. « C’est pourquoi j’ai décidé d’attirer l’attention des gynécologues-obstétriciens et de le mettre au programme des prochaines journées du CNGOF ».

Inciter a�? la vigilance collective et a�? la nécessité, pour les soignants, de mieux veiller a�? la santé psychique des jeunes mamans suppose de ne pas confondre. La dépression du post-partum n’est pas le baby-blues. Peu de femmes échappent a�? ce syndrome du troisie�?me jour, qui se traduit en crises de larmes, sautes d’humeur voire bouffées d’anxiété juste apre�?s la naissance. Jusqu’a�? 80 % des me�?res peuvent ainsi e�?tre affectés d’un trouble passager qui s’explique par la conjonction fatigue + bouleversement physiologique liée a�? la brusque chute hormonale. Ces sympto�?mes disparaissent généralement en quelques jours, ou une a�? deux semaines, sans nécessité d’intervention extérieure. La dépression, qui empruntera les me�?mes signes, se manifeste, elle dans l’année qui suit la naissance, avec un pic de prévalence a�? 6-8 semaines apre�?s l’accouchement, puis entre le 9e et le 15 mois. Détectée et accompagnée précocement, elle se traite. Mais alors qu’elle constitue la premie�?re complication obstétricale, devant l’hypertension ou l’hémorragie de la délivrance, elle peut parfaitement passer inaperçue. Par honte, « les me�?res osent rarement en parler », le cachant parfois me�?me a�? leurs plus proches « pour s’effondrer en larmes une fois seule, le pe�?re parti au travail. » Quant aux soignants, « il leur faut apprendre a�? tendre l’oreille pour e�?tre a�? l’écoute de tous les signes de fragilité. » En sachant - c’est la difficulté - que la dépression post-natale n’a pas une cause unique, mais peut se déclencher sur un terrain (une anxiété généralisée ou une dépression qui n’a pas été diagnostiquées ou dont les accompagnants de la grossesse n’ont pas eu connaissance) et/ ou un bouquet de facteurs favorables. Faible estime de soi, événements de vie stressants, isolement social, difficultés conjugales, bouleversement physiologique et fatigue liée a�? l’arrivée de l’enfant...Le stress lié a�? l’événement de l’accouchement - me�?me lorsqu’il s’est apparemment déroulé normalement - n’est pas a�? négliger. Surtout lorsqu’il se complique. « Imaginez une me�?re venue pour un accouchement « normal », dont il va falloir extraire l’enfant, en grande souffrance fœtale, en urgence a�? trois heures du matin, détaille le président du CNGOF. Dans l’instant, le gynécologue ne pense, lui, qu’a�? sauver l’un et l’autre, tandis que la me�?re ressent sans doute une impression de mort imminente. Au matin, lors de la transmission du staff médical, on ne retiendra que l’issue heureuse. Personne ne verra que la me�?re est en souffrance, enfoncée sous son drap, ni n’aura pris le temps de venir débriefer le déroulement de son accouchement. Le lendemain, le médecin est en repos de sécurité. Le surlendemain, la me�?re sort, sans que personne se soit intéressée a�? son vécu... »

Si la possibilité d’un stress post-traumatique - grand pourvoyeur de dépression - directement lié a�? l’accouchement doit faire l’objet d’une attention plus soutenue de la part des équipes soignantes, le repérage des facteurs de risque de dépression post partum pourrait se dérouler bien plus to�?t, lors de l’entretien prénatal précoce, entre sages-femmes et futures me�?res, a�? 4 mois de grossesse. « C’était une excellente disposition, dont la pédopsychiatre Françoise Molénat avait réussi a�? faire

entendre la nécessité aux autorités de santé. Prévue - sur le papier - depuis dix ans, elle a malheureusement été imposée par les textes sans que l’on ait préalablement détaillé son contenu, ni pris le temps de former les équipes. Résultat : les maternités cochent la case sans que cet entretien existe réellement et le terme est devenu galvaudé. Il faut absolument en réhabiliter l’idée, milite Israe�?l Nisand : que toutes les maternités de France prévoient cet espace d’écoute, de discussion, pour repérer les fragilités. » Autre créneau de repérage idéal : l’examen post partum, prévu 6 semaines apre�?s l’accouchement. « Il ne devrait pas, plus, se contenter de vérifier contraception et tonicité du périnée de la jeune me�?re. Plus conséquent, pluridisciplinaire, avec présence d’une sage-femme, ce rendez-vous devrait e�?tre l’occasion de vérifier si l’allaitement se passe bien, ou�? en sont les relations avec le compagnon, le vécu psychique de la me�?re ».

La période de réduction drastique des moyens, humains notamment, imposée aux maternités n’y est pas favorable ? Economiquement parlant, l’engagement en vaut pourtant la chandelle. Les travaux conjoints de la London School of économies et du Center of Mental Health, avec le Dr Grégoire**** l’ont quantifié au Royaume Uni. Quand le cou�?t de prise en charge de séve�?res troubles psychiques post-partum s’éle�?ve a�? 8,1 milliards de livres par an, entre soins a�? porter a�? la me�?re et a�? l’enfant, généraliser l’offre de soins de santé mentale périnatale ne cou�?terait que 67 £/femme. Pour la santé des femmes, et de leurs enfants, c’est une question de santé publique qui s’impose.

*Viguera AC. Am J Psychiatry. 2000;157:179-184.

**Appleby L et al (1998)

***Pawlby et al 2009. « Antenatal depression predicts depression in adolescent offspring : prospective longitudinal community-based study ». J. Affect Disort, vol. 113, p. 236-243, https://www.ncbi. nlm.nih.gov/pubmed/18602698

****Costs of perinatal mental health problems. Bauer, Annette and Parsonage, Michael and Knapp, Martin and Iemmi, Valentina and Adelaja, Bayo (2014) Costs of perinatal mental health problems. London School of Economics and Political Science, London, UK.

Le programme du congrès 2018 du CNOGF

Source CNOGF NOVEMBRE 2018